法定相続情報一覧図が相続税申告書で使えるようになりました

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

法定相続情報一覧図については、以前の記事で相続税申告書の添付書類として使えない・・・という事をお伝えしましたが、平成30年度税制改正により使えるようになりました。

国税庁の公式サイトによると、次の書類を添付することができるようになったそうです。

- 「戸籍の謄本」で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの

- 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」

- 上記1又は2のコピー

これはかなり便利になりました。

ただし「法定相続情報一覧図の写し」には子の続柄が、実子か養子かが記載されたものであることが条件です。

さらに、養子である場合には、その養子の戸籍の謄本か抄本(コピー可)が必要になります。

今までは戸籍の謄本・・・相続人の数によってはかなり分厚くなるような書類・・・が必要でしたが、かなり薄くできます。

また、コピーでOKというのも嬉しいですね。今までは原本提出となっていたので資料を集めるだけでも大変な作業でした。

法務局も、せっかく作った制度を広く活用してもらえるように頑張ったようです。

平成30年4月1日以後に提出する申告書からOKということですので、次回の相続税申告はこれで提出してみたいと思います。

仮想通貨NEMの不正送金に対する補償金は課税

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

仮想通貨取引所のcoincheckがNEMの不正送金に係る補償金を支払いましたが、その課税関係についてまとまったようです。

【補償金が取得価額を上回る場合】

その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となります。

損害賠償金(非課税)とはしないと明記されています。

【補償金が取得価額を下回る場合】

その下回る部分が損失となりますので、その損失を他の雑所得と通算することができます。

給与所得などの他の所得と通算することはできません。

ということで、予想通りの結果となりましたね。

補償金をもらった方は、平成30年分の確定申告(申告期限は平成31年3月15日)が必要となる場合もあるのでお忘れなく。

ここで問題になるのが、やはり「取得価額」でしょうか。

単純に円→nemだと分かりやすいのですが、仮想通貨同士の交換の場合は計算がややこしくなります。

取引履歴はしっかりと保存しておくことが大切です。

ところで、仮想通貨の相場が激しく下落していますが損失が出た場合には、この補償金と相殺(損益通算)することができます。

そうならないよう今年後半の相場に期待しましょう。

会計ソフトを利用する個人事業主は28.4%でクラウド型は少数派

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

株式会社MM総研は、平成29年分の確定申告をした個人事業主1万7016人を対象に会計ソフトに関するアンケート調査を実施したそうです。

で、会計ソフトを利用していると回答したのは28.4%。

このうち、

PCインストール型の会計ソフトが75.5%。

クラウド型の会計ソフトは14.7%。

さらに、

利用しているクラウド会計ソフトの内訳は、

- 弥生 55.4%

- マネーフォワード 21.1%

- freee 16.5%

- 全国商工会連合会 3.7%

少ないですね。

でも、クラウド会計ソフトを「知っている」は67.1%で、前回調査から3.0%増加しているそうです。

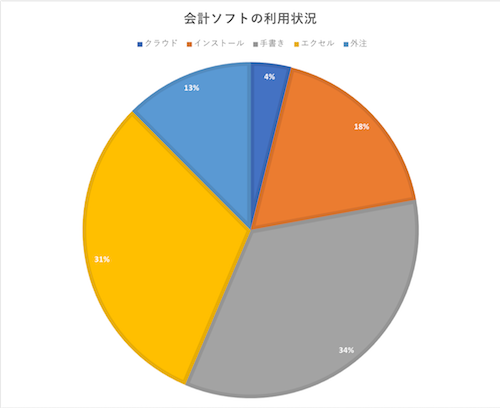

ちなみに「会計ソフトを利用していない」と回答した人はどうやっているかというと、

- 市販の帳簿やノートなどへの手書き 40.0%

- エクセルなどの表計算ソフト 36.2%

- 税理士や会計事務所への外注 15.2%

ということです。

▼大雑把なグラフにすることんな感じかな。

手書きとエクセルで60%くらいになりそうです。

AIだ、FinTechだ、e-Taxだ!と言ってもこんなもんなんですね。

この表の中では「外注」で仕事をしている私としては、まだまだ開拓の余地があるということで・・・(笑)

MM総研では、若い個人事業主を中心にクラウド会計ソフトの導入が進んでいくものと予想しています。

当税理士事務所もクラウド会計を支援しますので、興味のある方はご連絡ください。

経産省、キャッシュレス化推進

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

経済産業省は、クレジットカードや電子マネーなどを支払いに使う「キャッシュレス化」の推進に向けた提言をまとめたそうです。

現在、支払いにおけるキャッシュレスは約20%にとどまっているので、これを80%まで引き上げることを目指すとか。

なぜキャッシュレスか?

その目的としては、省力化して人手不足に対応するとか、支払いデータ(ビッグデータ)の活用、さらには不透明な現金流通の抑止、となっています。

(現金は足あとがつかないので脱税やマネーロンダリングでは定番になってます。)

しかし、今でもキャッシュレスの環境は十分に整っていますよね。

スーパーではクレジットカードを使ってサインなしで買い物できるし、プリペイドカードも欲しければすぐに手に入ります。チャージも簡単。

なのに何故キャッシュレスが普及しないのか?

経産省は、治安の良さや現金への信頼性の高さ、レジなど現金を素早く処理できるシステム、ATMがいたるところにあり現金の引出しが容易である点を指摘しています。

確かに現金でも不自由ない生活環境ですが、かえってキャッシュレス化の阻害要因になっているようですね。

では、キャッシュレス化を推進するにはどうするか?

お店側の問題・・・小規模店舗への決済機器導入のコストや手数料の負担をどう軽減するか?

消費者の問題・・・現金志向の消費者に対してはどのようなメリットを提供できるか?

現状は、現金での商売や買い物に不自由していないので、あえてキャッシュレス化する人は少ないでしょう。

現金取引は損するとか、キャッシュレスは得するとか、そういう仕組みを作っていく必要があるように思います。

ここまで書いてて、e-Taxの推進と似ているな・・・と感じました。

「e-Taxは便利!」と言っても紙提出と税額は同じだし、新しい事に挑戦する時間もないし・・・ということで紙提出する納税者や税理士もまだまだ多いです。

しかし、平成30年の税制改正でe-Taxのメリットを打ち出してきました。

青色申告特別控除の控除額を、65 万円 → 55万円に引き下げるのですが、e-Taxで申告すれば65万円控除を維持できます。

アメとムチ、というと言い過ぎでしょうか?取り上げておいて「言うこと聞けば返すよ」みたいな感じですね。

キャッシュレス化もこれと似たようなアメをあげる政策を行わないとなかなか進まないのではないか、と思うのでした。

電話で営業してくる業者が多い

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

ネット関連の営業電話がよくかかってきます。

検索で上位に表示させます!とか、検索結果の特別枠に表示させます!とか、ポータルサイトで紹介します!という感じが多いですね。

酷いのになると、顧客を紹介するので顧問料の半分以上を紹介料として払ってくれ、というのもあります。

こういう営業は必ず電話してくる・・・というのが特徴です。

IT関係なのになぜ電話してくるのか?サイトにお問い合わせのフォームがあるので、そこからメッセージを送ればいいのに、わざわざ電話してくるのです。

これは、営業トークで契約をゲットするという目的なのでしょう。

メールだと冷静に考える時間があるので成約率が低くなるのだと思います。

その点、電話なら会話で盛り上げて即契約!ということも可能です。

それを狙っているのでしょう。

しかし、電話営業してくる業者とは取引しないことにしています。

本当に自信のある商品ならメールやサイトでしっかりとその良さを伝えて、じっくり考えさせてもらった上で契約まで導いてほしいと思います。

「メールでは伝えられない」という言い訳をする営業担当者もいましたが、惹きつけるテキストを書けない営業担当はいかがなものか?

ということで、私は電話営業では契約しませんので電話かけてこないでくださいね。

よろしくお願いします。